Supernova

Quando il sangue donato arriva dove nessuno può

Abbiamo fatto una piacevole chiacchierata con Rino Bregani, medico internista al Policlinico di Milano e volontario del Soccorso Alpino e Speleologico. Rino ha una lunga esperienza alle spalle, tra ospedali, montagne, grotte e contesti internazionali come l’Africa, dove ha operato per ben 5 anni e ci ha raccontato cosa significa fare medicina d’urgenza in situazioni estreme.

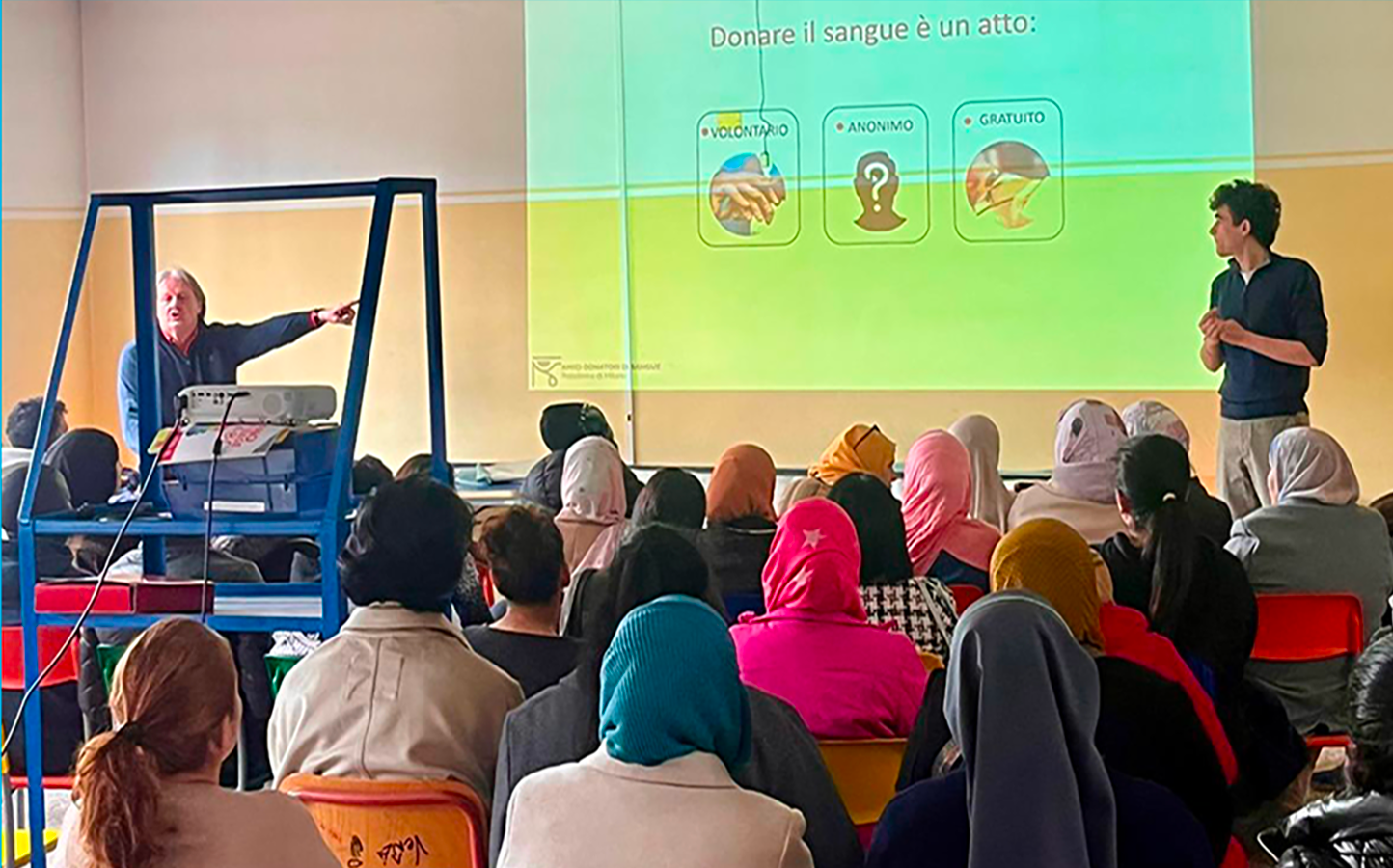

Non solo "Quelli dei social", ma anche "Quelli che donano": il futuro in buone mani

Mi chiamo Linda, sono psicologa, cittadina attiva e da 10 anni donatrice di sangue. La mia esperienza da donatrice è iniziata sui banchi di scuola, al Liceo Galvani, grazie al Progetto Scuole. Il Progetto è un’iniziativa dell’Associazione Amici Donatori di Sangue del Policlinico, volta a sensibilizzare alla donazione di sangue i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado sul territorio milanese. Proprio in quel momento un po’ emozionante e incerto della vita, ho scoperto cosa significa davvero essere “cittadini attivi e responsabili".

Prevenzione cardiovascolare: perché c’entra il colesterolo? e come possiamo tenerlo sotto controllo?

Ogni giorno è il momento perfetto per pensare al nostro benessere e la parola chiave è una sola: PREVENZIONE!

A questo proposito, con Barbara Nardi, cardiologa e Direttrice Sanitaria degli Amici Donatori di Sangue - Policlinico di Milano, abbiamo approfondito il ruolo dei principali fattori di rischio per la salute cardiovascolare e discusso l'importanza di adottare uno stile di vita sano per prevenirne le conseguenze.

Emergenza sangue: conosciamola per affrontarla insieme

Quanto è importante donare il sangue?

E cosa può comportare una riduzione delle donazioni?

Con il Dottor Daniele Prati, direttore dell'unità di Medicina Trasfusionale dell'Ospedale Policlinico, abbiamo parlato non solo dei rischi concreti legati all’emergenza sangue, ma anche delle misure necessarie per prevenirla e affrontarla in modo efficace...

Conosciamoci per condividere: gli Amici Donatori e i pazienti talassemici

Il senso di comunità che traspare dalle parole della Dottoressa Giovanna Graziadei, responsabile dell'unità di Attività Diurne Malattie Rare Internistiche, riassume perfettamente il clima del Centro che abbiamo avuto l’onore di visitare...

Il 5X1000 che fa bene anche a te, sì ma...

“ME, WE”, la gioia della condivisione

“ME, WE” è la campagna della nostra Associazione che ci accompagna ormai da 1 anno e mezzo e ha riscontrato un grande successo portando nel 2023, grazie alla potenza del passaparola, 650 nuovi Amici (il 22% di tutti i nuovi donatori 2023) a donare in compagnia di altri donatori periodici.

“Troppo stupida per essere educata”: Janet Vaughan e la nascita del moderno sistema trasfusionale